ちょこ解 社内での周知も大事!下請法改正のポイント

最終更新日:2025/10/ 3

近年の急激な原材料費・労務費・エネルギーコストの上昇により、価格転嫁が困難な状況が続いています。そのような状況の中、中小企業の利益保護と「構造的な価格転嫁」の実現を目指し、商慣習の是正と取引の適正化を図ることを目的として、2025年5月16日に下請代金支払遅延等防止法(下請法)の改正法が成立しました。施行日は、2026年1月1日とされています。

今回の改正においては、適用範囲の拡大や禁止行為の追加等があり、対象となる企業に与える影響は少なくありません。また、違反行為に対しての、調査・勧告も強化されています。取引の適正化に向けて、発注者である親事業者は、取引先に対する確認や運用方法の見直しが必要となってくる場合もあります。内容をしっかりと理解したうえで、必要な準備を行いましょう。

今回の改正について、社内教育用の資料イメージもご紹介しています。

詳細な情報をご希望の場合は、こちらをクリック

そもそも下請法とは?

下請法とは、親事業者による不当な取引行為を防止し、下請事業者の利益を保護することを目的とした法律です。

以下の4種類が適用対象となる取引になります。

- ①製造委託:規格・デザイン等を指定して、物品の製造や加工を委託する

- ②修理委託:物品の修理を委託する

- ③情報成果物作成委託:ソフトウェアなどの提供を行う事業者が、他の事業者に作成業務を委託する

- ④役務提供委託:運送などのサービスを請け負った事業者が、他の事業者に委託する

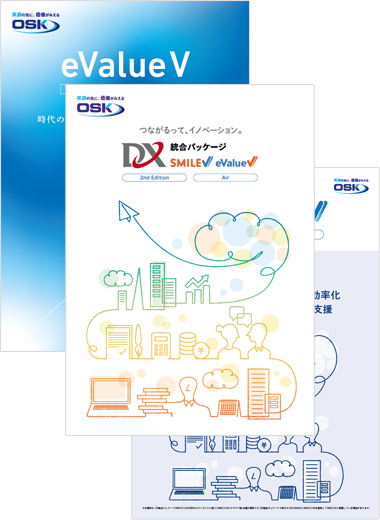

親事業者になるかどうかは自社と取引先の資本金額で決まり、以下の2パターンがあります。

上記の取引において、

- 親事業者は、納品された物品や役務の受領を正当な理由なく拒否したり、返品することは認められません

- 定められた期日(受領した日から60日以内)に代金を支払わない、あるいは一方的に代金を減額する等の行為は禁止です

- 著しく低い価格での取引の強要、いわゆる買いたたきも禁止です

- 取引を行う際には、書面の交付が必要です

今回改正される下請法のポイント

2026年1月1日から施行される改正下請法、押さえておくべきポイントは、大まかに以下の4点となります。

- ①適用範囲の拡大

- 対象取引へ運送委託の追加

- 資本金に加え、従業員数基準の追加

- ②禁止行為の追加

- 価格協議の義務化、一方的な代金の決定を禁止

- 手形払等の禁止

- ③執行の強化

- 公正取引委員会・中小企業庁・事業所管省庁が相互に協力して調査・監督に当たる

- ④用語の見直し

- 法律名および用語の変更

特に企業への影響が大きい①②について、改正のポイントと準備すべき事項について解説します。

なお、改正下請法では法律名および用語の変更がされていますが、本稿では従来の用語で記載しています。

詳細な情報をご希望の場合は、こちらをクリック

その1 適用範囲が拡大されます

下請法の適用対象となる取引のひとつに「役務提供委託」があります。運送の委託については、これまでは物品の運送の再委託のみが対象とされていましたが、発荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引が「特定運送委託」として追加されました。

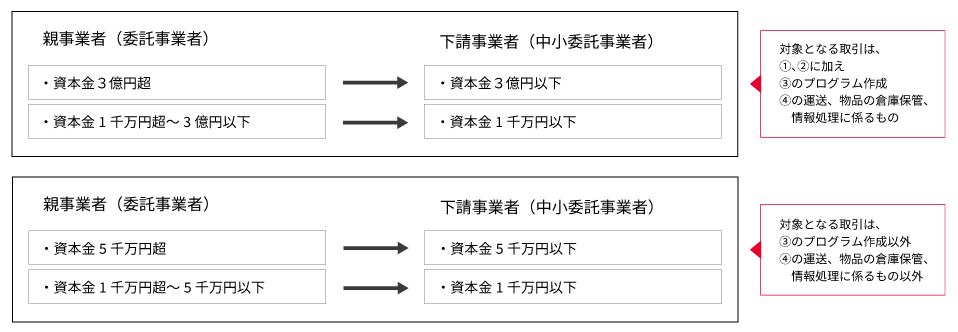

従来、親事業者と下請事業者の適用範囲は資本金で限定していましたが、新たに従業員数が判断基準に加わりました。資本金区分では対象外であった事業者も、今回の改正で適用対象となる可能性があります。資本金要件は満たさなくても、従業員数が300人、あるいは100人以下の委託先がないか、従業員数を把握する必要があるでしょう。

資本金、従業員数の基準に関する要件は、適用対象となる取引(①製造委託 ②修理委託 ③情報成果物作成委託 ④役務提供委託)により以下の2パターンとなります。

その2 禁止行為が追加されます

改正下請法では、買いたたきや代金減額の禁止に加え、「協議を行わない一方的な価格の決定」は禁止となります。すなわち、契約時よりもコストが上昇した等の理由で下請事業者から値上げの申し出があった場合は、正当な理由なくそれを拒否することはできません。価格協議を行うことが義務化されます。

また、「手形での支払い」は一律で禁止となります。電子記録債権やファクタリングについても、支払期日までに手数料等を含めた満額が得られないものは禁止となるので、支払期日前に資金化する場合でも、満額に近い金額が受け取れるような条件設定を行う必要があります。現在、支払いに手形を利用している場合は、現金での支払いを前提として、速やかに対応を行う必要があります。

施行に備えて準備しておくこととは?

今回の改正において、いちばん影響の範囲が大きいのは、「従業員数基準による適用対象の拡大」でしょう。資本金が少なくても一定以上の規模の企業は、新たに“親事業者”として下請法の義務を負うことになります。また、資本金基準では対象外であっても従業員基準により新たに“下請事業者”の対象となる取引先が増える可能性があります。

そのため、

- 親事業者においては、委託先企業について、個別に従業員数を把握しておく必要があります。

いつ、どのタイミングで確認を行うのか、といった社内ルールの整備や照会書の作成準備に早めに着手しましょう。

荷主として運送委託を行っている場合は、

- 委託先の運送会社が下請法の適用対象となるか否か、の確認が必要となります。

対象となる場合は、発注書や基本契約書の改訂が必要なため、早めに着手しましょう。

「協議を行わない一方的な価格の決定」や「手形での支払い」は禁止となります。

- 下請事業者への支払方法や60日ルールを順守した支払条件について、契約書や取引に必要な記載項目の内容に問題がないか見直しましょう。

- 利用しているシステムについても確認し、設定の変更が必要な場合は、設定切替えのスケジュールを立てましょう。

- 価格の決定における協議の内容を記録として残すことも重要になってきます。

下請事業者からの協議申し入れに対する対応が部署により異なるようなことがないようにルールを整備するとともに、社内での運用を徹底する必要があります。

「親事業者」は「委託事業者」、「下請事業者」は「中小受託事業者」、「下請代金」は「製造委託等代金」等に用語が見直しされました。

- 取引先の変更がない場合であっても、契約書や取引に必要な書面、社内規程、マニュアル等の用語の記載内容を確認し、該当用語がある場合は必要に応じて修正を行いましょう。

今回の改正では、幅広い範囲であらかじめ準備しておくべきことが多数あります。2026年1月1日の施行まで、それほど時間はありません。まずは、社内にこれらの内容を告知し、関係部署メンバーへの教育を行うことから始めましょう。

改正法の概要やガイドブック等の詳細情報はこちらをご覧ください。

https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html

改正下請法について、社内に周知すべき内容や社内教育で伝えるべき内容をご紹介します。

詳細な情報をご希望の場合は、こちらをクリック

関連する製品・サービスProduct / Service

製品お役立ち情報Contents

ご購入前の

製品/サービス

お問い合わせContact

企業のDX化や業務効率化に関するお悩みは「株式会社 OSK」へお気軽にご相談ください。