ちょこ解 気づいたら該当者!?「二以上勤務者」対応の実務のポイント

最終更新日:2025/8/28

近年、副業・兼業が一般化する中で、複数の事業所において社会保険の加入条件を満たす「二以上勤務者※」が増えています。

二以上勤務者に関する社会保険の取り扱いは、手続きや保険料の決定で、通常より業務が増えるので、実務担当者は制度の基本をしっかり理解しておく必要があります。

この記事では、二以上勤務者の対応について、実務担当者としてどのような準備や工夫ができるのかを、わかりやすく整理してちょこっと解説します。

本記事では二以上事業所勤務者を二以上勤務者と表記しています。

二以上勤務者が増加する背景

年金制度改正法により、短時間労働者の社会保険加入対象が拡大されます。これにより、従来は社会保険の対象外だった事業所や従業員も新たに加入対象となります。

【社会保険の加入対象の拡大】

- 企業規模の要件が、段階的に廃止へ

現在の対象 2027年10月~ 2029年10月~ 2032年10月~ 2035年10月~ 51人以上の企業 36人以上の企業 21人以上の企業 11人以上の企業 1人以上の企業 - 月額賃金8.8万円以上の賃金の要件を撤廃

月額賃金に関わらず、労働時間が週20時間以上が対象

社会保険の加入対象の拡大についての詳細は厚生労働省のサイトをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html

これらの要件により、複数の勤務先で社会保険に加入する可能性が増えるため、従業員が二以上勤務者となる可能性も増えることになります。

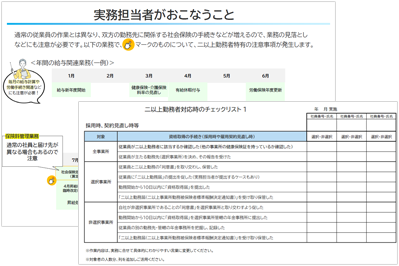

【二以上勤務者に該当する例】

このように、短時間労働者が二以上勤務者となることで、企業の実務担当者は、双方の勤務先に関係する社会保険の手続きなども増えるので、業務の見落としなどにも注意が必要です。

実務担当者が押さえておきたい、二以上勤務者対応の業務の留意点

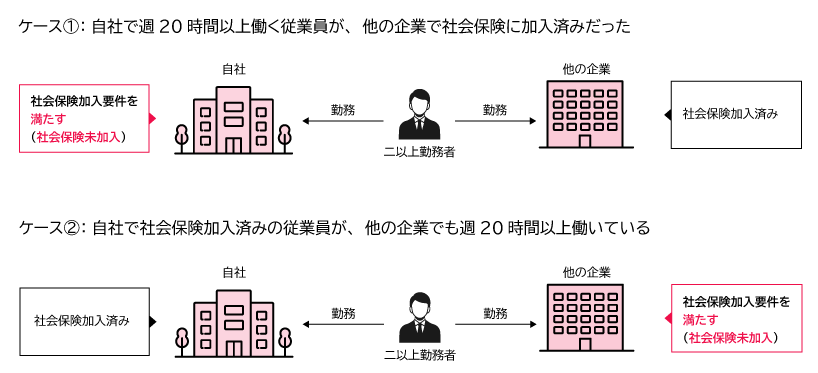

複数の勤務先をもつ二以上勤務者が、主たる事業所(選択事業所)を選択します。選択された事業所(選択事業所)と選択されない事業所(非選択事業所)では、実務担当者の業務が異なります。

ここでは、実務担当者が特に気を付けたい、以下3つの留意点を説明します。

- 資格取得・喪失の手続き

- 標準報酬と保険料の扱い

- 賞与支給の保険料の扱い

これらを押さえることで、日々の業務を間違えることなく進められます。

- 資格取得・喪失の手続き

まずは、自社が「選択事業所」か「非選択事業所」のどちらに該当するかを確認し、該当する事業所の欄をチェックしましょう。選択事業所 非選択事業所 採用時

(雇用契約見直し含む)- 「二以上勤務の同意書」を従業員と取り交わす

- 「二以上勤務届」を従業員に提出依頼

- 「資格取得届」の新規提出

- 「資格取得届」の新規提出

(選択事業所を管轄する年金事務所宛)

退職時

(雇用契約見直し含む)- 「資格喪失届」の提出

- 「健康保険証」の返却

- 非選択事業所への手続き依頼

- 「資格喪失届」の提出

(選択事業所を管轄する年金事務所宛)

社会保険手続き <新たに社会保険加入> - 10日以内に手続き

- 5日以内に手続き

非選択事業所は選択事業所を管轄する年金事務所に各種届出を提出します。

非選択事業所から選択事業所へ変更となった場合、今後の届出は自社を管轄する年金事務所へ提出することになります。

健康保険についての詳細は、選択した事業所を管轄する保険者に確認することが必要です。

- 標準報酬と保険料の扱い

「二以上勤務届」に記載された各事業所の合算で年金事務所が標準報酬月額を決定します。

従業員が「二以上勤務届」を提出すると、年金事務所から「二以上事業所勤務被保険者標準報酬決定通知書」が選択事業所と非選択事業所どちらにも届きます。また、実務担当者が「算定基礎届」「月額変更届」を提出した場合も同様です。そこに按分された保険料が記載されているので、記載された金額を給与計算時に控除します。 - 賞与支給の保険料の扱い

各会社がそれぞれの賞与支給額で保険料を計算して「賞与支払届」を提出します。

なお、選択事業所と非選択事業所で賞与が同月に支払われた場合には、合算して保険料が決まります。

そのため、「賞与支払届」と後日年金事務所から届く「二以上事業所勤務被保険者標準賞与額決定通知書」に記載された保険料を確認し、差異があれば原則翌月、年をまたぐ場合は年末調整で金額の調整が必要になります。

このように、他の従業員と二以上勤務者にかかわる業務が異なりますので、実務担当者は従来以上に細やかな確認と正確な対応が求められます。

ただし、雇用保険については手続きや計算方法に変更はなく、これまで通りの対応で問題がないことを認識しておきましょう。

「大変そう…」を「できそう!」に変える実務のヒント

確認いただいたように、二以上勤務者の手続きなどは、複数の事業所がかかわるため、気づかないうちに業務が煩雑になりがちです。ミスや遅れを防ぐには、日々の情報整理と事前準備が欠かせません。先ほどご紹介した3つの留意点ごとに、具体的な対策をご紹介します。

| 資格取得・喪失の手続き |

|

|---|---|

| 標準報酬と保険料の扱い |

|

| 賞与支給の保険料の扱い |

|

二以上勤務者への対応は、事前に業務内容を整理しておくことで、急な手続きにも落ち着いて対応できます。

Excelなどで個別に管理していると、情報の漏れや入力ミスが発生する可能性があります。しかし、これらの業務を一つのシステムで一元管理することで、作業時間の短縮と業務の正確性向上が期待でき、実務担当者の負担も大きく軽減されます。

今回ご紹介した留意点を参考に、業務の見直しを行う、実務者に共有するなど、無理なくスムーズな対策を目指していきましょう。

さらに詳しい対策や実務の工夫については、実務に役立つチェックシート付の資料でご紹介していますので、ぜひあわせてご覧ください。

製品お役立ち情報Contents

ご購入前の

製品/サービス

お問い合わせContact

企業のDX化や業務効率化に関するお悩みは「株式会社 OSK」へお気軽にご相談ください。